Майолика – разновидность керамических изделий, изготовляемых из белой или серой обожжённой глины с пористым «черепком», в отличие от обычной керамики, покрытым не одним, а двумя слоями глазури. Вначале – непрозрачной белой, оловянной, что позволяет расписывать поверхность изделия яркими красками по белому «сырому» фону еще до обжига, аналогично фреске в архитектуре. А затем – поверх росписи, прозрачным слоем блестящей свинцовой глазури, с последующим обжигом.

Майолика – разновидность керамических изделий, изготовляемых из белой или серой обожжённой глины с пористым «черепком», в отличие от обычной керамики, покрытым не одним, а двумя слоями глазури. Вначале – непрозрачной белой, оловянной, что позволяет расписывать поверхность изделия яркими красками по белому «сырому» фону еще до обжига, аналогично фреске в архитектуре. А затем – поверх росписи, прозрачным слоем блестящей свинцовой глазури, с последующим обжигом.

Это ремесло уходит корнями в Древний Египет и Вавилон, но расцвет его пришелся на XV-XVII века в Италии. Сюда оно попало из Испании через остров Мальорку, который и дал название этому виду прикладного искусства. Ею занимались не только народные мастера, но и знаменитые художники - Врубель, Васнецов, Головин, а также западные модернисты - Пикассо, Леже, Эшер.

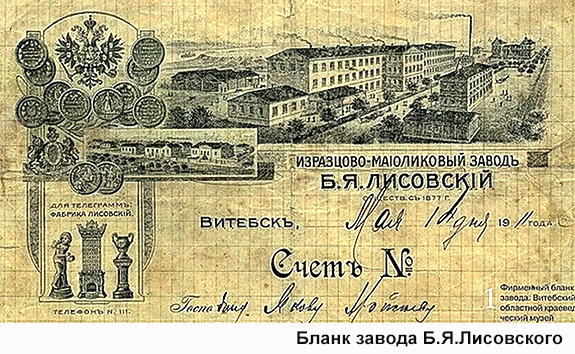

В прошлом белорусская майолика оказала влияние на русскую: мастеров из нашей страны приглашали в Москву, где они оформляли храмы изразцами, а заодно перенимали технику майолики у европейских мастеров. В Беларуси, в частности Витебске, майолика ценилась высоко, особенно в кругах знати. Изготовление таких изделий требовало как специфических условий труда, так и качественного материала. В Витебске было несколько керамических заводов, где изготавливали изразцы в этом стиле. Самый известный – изразцово-майоликовый завод, основанный в 1870-х годах Брониславом Лисовским.

В Витебске при раскопках археологи не раз обнаруживали осколки керамических изделий, причем не обычных глиняных кувшинов, а глазурованных произведений гончарного искусства. На найденных образцах сохранились рисунки и узоры, которые были распространены у витебских мастеров в XVI-XVII веках.

В Витебском областном краеведческом музее находится целая коллекция фрагментов, дошедших до нас сквозь века. Большое количество их было найдено в Верхнем и Нижнем замке - на левом берегу от устья реки Витьба, где она впадает в Западную Двину. В найденных археологических артефактах поражает то, как краски, рисунки и глазурь сохранились практически нетронутыми. Майолика и при использовании не тускнела, не теряла своей яркости. Мастера называют ее хрупкой вечностью: такое изделие можно разбить, но нельзя уничтожить, отдельные фрагменты могут лежать в земле столетиями.

Витебская майолика – уникальное явление в художественной культуре Витебщины. Витебская майолика имеет свои отличительные черты – это характерный рельеф изразцов и их колорит. Центром гончарного искусства Витебска можно назвать Задвинье. Там, в районе нынешней улицы Гончарной, в XIV-XVI веках размещалась слобода Русь, в которой селились ремесленники. Позже был построен кафельный завод, где изготавливалась в том числе и посуда: супницы, солонки, сахарницы и др. Сейчас на правом берегу Двины находится культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», где возрождается и развивается традиция витебской майолики в авторском исполнении.

Изучением, восстановлением и развитием техники этого направления занимается мастер народных ремесел культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Людмила Ковальчук. Здесь мастер народных ремесел работает много лет. А последние три года Людмила Ковальчук посвятила реализации творческого проекта по возрождению традиций витебской майолики XVII-XVIII веков с использованием Президентского гранта. Это позволило автору-исследователю изучить и в совершенстве освоить трудоемкую технологию старых витебских мастеров по изготовлению изразцов, бытовой посуды, мелкой пластики.

Сегодня изготовление майолики проходит те же этапы, что и 4-5 веков назад. С той лишь разницей, что витебский мастер старается в традиционное ремесло привносить элементы современности. Всё начинается с подготовки глины. Как говорится в некоторых исторических книгах, глину для керамики внуку заготавливал дед. Для начала её нужно было добыть, а в витебских краях природного ископаемого было в достатке. Однако при этом не каждая глина годилась для глазурованной керамики. Она должна была быть однородной, без примесей. Её очищали и давали вылежаться в ямах несколько лет. И только потом, когда глина доходила до нужной кондиции, гончары приступали к работе с ней. Сегодня мастер использует уже готовую глину - вакуумированную.

Затем из куска непримечательной массы рождается керамическая заготовка - тот самый черепок, который в руках мастера превращается в изысканный предмет обихода или декора. Потом на его поверхность наносится слой белой непрозрачной оловянной эмали. Это создает белый фон - как на фресках. Для рисунка берут пигменты, причем те же, что и в XVII веке: цвета на основе металлов.

Раньше гамма оттенков в этом виде искусства была преимущественно сдержанной. В витебском крае расширили спектр и не ограничивались типичной для Беларуси коричневой глазурью (а это был цвет, олицетворяющий землю и ее дары). Витебская майолика открыла в керамике цвет. Для нее было характерно пятицветие - синий, зеленый, белый, желтый и фиолетовый. Майолика здесь расцветала букетами, переходящими в древо жизни, и типичными для Витебщины орнаментами. Именно такие изразцы и осколки кувшинов, тарелок находили в земле археологи. Изразцы для печей и каминов украшали букеты и геометрические орнаменты, на некоторых присутствовала геральдическая тематика.

Людмила Ковальчук по витебскому изразцу изготовила декор для большого камина. Эта работа заняла у нее три года. Каждую глиняную деталь сначала нужно было вылепить, обжечь, покрыть глазурью, расписать и снова обжечь. Этот шедевр керамического искусства позволил ей выиграть грант Президента Беларуси на поддержку и развитие витебской майолики.

Изделия, выполненные в оборудованной в рамках проекта мастерской, экспонировались в Москве, Смоленске, Витебске и не однажды в «Золотом кольце «Двина», здесь же открыта музейная экспозиция «Витебская майолика». А необыкновенной красоты изразцовый чудо-камин, выполненный мастером по технологии XVIII века, служит украшением выставочного зала.

В 2022 году в издательстве «Беларусь» в серии «Энциклопедия народного мастера» издана книга Людмилы Ковальчук «Майолика. Хрупкая вечность». В энциклопедическое издание вошла не только историческая часть, но и иллюстрированный мастер-класс, раскрывающий секреты росписи по сырой эмали. В 2023 году Л. Ковальчук присвоили почетное звание «Народный мастер Республики Беларусь».

Библиография:

Ганецкая, І. У. Маёліка на Беларусі ў ХI-XVIII ст. / І. У. Ганецкая. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. - 120 с.

Ковальчук, Л. Н. Майолика: хрупкая вечность / Л. Н. Ковальчук; [фото Ю. А. Войны, О. А. Климовича]. – Минск: Беларусь, 2022. - 62 с. - (Энциклопедия народного мастера).

Левко, О. Н. Витебские изразцы XIV-XVIII вв. / О. Н. Левко; науч. ред. Г. В. Штыхов. – Минск: Наука и техника, 1981. - 46 с.

Людмила и Валерий Ковальчук - керамисты Витебска: альбом / сост. Л. В. Вакар; вступ. сл. Н. А. Гугнин. – Минск: Онорэ, 2014. - 120 с. - (Культурные проекты).

Кавальчук Людміла Мікалаеўна (г. Віцебск) // Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт.: Л. У. Вакар [і інш.]. – Віцебск, 2011. – С. 125.

Калядзінскі, Л. Італьянская маёліка XVI ст. з Верхняга замка ў Віцебску: новыя звесткі / Лявон Калядзінскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2011. - № 11. – С. 22-24.

Крупица, Н. Возрождение майолики / Наталия Крупица // Витьбичи. - 2022. - 13 янв. - (Прил.: Вечерний Витебск. - С. VI).

Крупица, Н. Возрождение витебской майолики / Наталия Крупица // Витьбичи. - 2021. - 4 февр. - С. 1.

Крупица, Н. Новый век витебской майолики / Наталия Крупица // Витьбичи. - 2016. - 23 апр. - С. 5.

Крупица, Н. Хрупкая вечность / Наталия Крупица // Витьбичи. - 2023. - 18 февр. - С. 16.

Левко О. Н. Технология гончарного ремесла и разновидности бытовой керамики / О. Н. Левко // Витебск / О. Н. Левко. – Витебск, 2010. – С. 241-243.

Пастернак, Т. Возрождение витебской майолики / Татьяна Пастернак // Витебские вести. - 2022. - 4 янв. - С. 21.

Пастернак, Т. "Хрупкая вечность" вошла в энциклопедию / Татьяна Пастернак // Витебские вести. - 2023. - 28 февр. - С. 16.